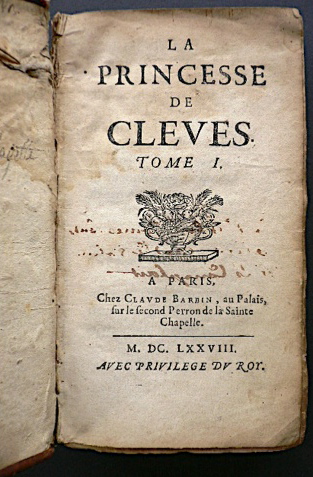

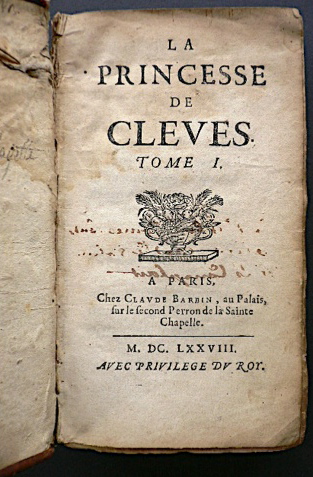

Mme de Lafayette écrit au moment où un siècle de tension entre lEglise et lEtat sachève par laffirmation de la légitimité dun certain contrôle des mariages, séminaires de lEtat, par la puissance séculière., comme les auteurs classiques de théâtre, refuse lélément réaliste. Par exemple, elle ne laisse jamais mourir ses personnages sur la scène. La Princesse de Montpensier suivi de La Comtesse de Tende Le personnage de Roman est donc un modèle social à suivre. Selon Du Plaisir ibid, p. 44, le surgissement des nouveaux romans sexplique en partie par le fait quils correspondent mieux au caractère national des Français que les genres littéraires antérieurs :.. Cest depuis peu seulement quon a inventé les nouvelles. Cette dernière espèce est principalement très convenable à lhumeur prompte et vive de notre Nation. Nous haïssons tout ce qui soppose à notre curiosité. Il était difficile de nêtre pas surprise de le voir quand on ne lavait jamais vu.-grand bruit l3 coup de théâtre, M de Nemours rentre, cest lirruption de la passion dans la vie de la princesse de Clèves sorte de 3 coups de théâtre. Ce prince est donc une personne dimportance, on lui fait place. Lauteur veut attirer lattention sur les désordres de lamour. Elle situe son roman dans le temps et peint les mœurs de cette époque. Elle fait revivre des figures historiques Henri II, Catherine de Médicis. 85 PdC, 319. Elle revient à cette perspective, croyant que M. De Clèves na pas gardé laveu pour soi Premier roman danalyse des cœurs, La Princesse de Clèves, paru en 1678, se veut avant tout le récit dune lutte intérieure, celle de Mme de Clèves, contre la passion quelle éprouve pour le duc de Nemours. Une situation commune aux femmes vertueuses de tous les temps, aimant dans le secret de leur cœur et qui resterait banale si, magnifiée par la fiction romanesque, elle nen devenait la quintessence et le modèle obligé. Mariée, élevée par sa mère dans la dignité et la vertu janséniste mais aussi, selon une étrange modernité, dans la connaissance des dangers de lattachement sentimental hors-mariage, elle succombe néanmoins à la surprise de lamour. Cependant en cette fin du XVII e siècle, le libertinage galant de Marivaux nest pas encore né et le sentiment amoureux se doit dêtre tragique, à limage du théâtre cornélien. Dans les limbes aussi, le pathétique de Manon Lescaut dont lauteur, labbé Prévost, reprochera à louvrage de Mme de La Fayette son réalisme insuffisant. Par ailleurs, lépoque continue à se ressentir de la préciosité, dans le meilleur sens du terme : raffinement et délicatesse président aux destinées amoureuses définies par la de Mlle de Scudéry. Lamour se présente comme un long voyage dans une contrée dangereuse où la prudence est de mise. La casuistique amoureuse prend maintes formes langagières et peut se modeler sur ces danses de cour distantes et hiératiques du siècle précédent, où Mme de La Fayette situe son roman. Mais le lecteur averti ne sy trompe pas : la princesse de Clèves est un personnage de lépoque dite classique où lauteur, en toute impunité puisque louvrage reste anonyme, se livre à des réflexions sur le bonheur et surtout le malheur daimer : les rigueurs de lamour, tel pourrait être le sous-titre de louvrage. Qui dit rigueur, dit noblesse et honneur, retenue, décence et discrétion, conformément à lidéal féminin du temps, une force de résistance puisée dans la solitude, le silence qui cache bien des sentiments passionnés et pathétiques et le secret, en opposition totale aux bavardages mondains des salons précieux que connaît fort bien Mme de La Fayette. La princesse de Clèves fréquente la cour, où elle est admise auprès de la princesse Dauphine, tout comme Mme de La Fayette, dame dhonneur dHenriette dAngleterre. Lauteur nignore donc pas les codes de ces deux univers : débats de casuistique amoureuse dune part, étiquette curiale dautre part ; mais, au-delà des règles et des convenances, bat le cœur des femmes. Riche de ces savoirs, lauteur infuse à son héroïne leur complexité et leurs contradictions, la mettant en scène de diverses manières : échanges de convenance, parole monologique dun discours intérieur forme privilégiée du récit romanesque, et aveux irrépressibles dautant plus violents quils furent longtemps réprimés. Le silence métaphorique de la campagne de Coulommiers, sopposant aux tumultes de la cour, amène celui de lultime renoncement et du silence définitif qui équivaut à la mort au monde et à son propre anéantissement.

Mme de Lafayette écrit au moment où un siècle de tension entre lEglise et lEtat sachève par laffirmation de la légitimité dun certain contrôle des mariages, séminaires de lEtat, par la puissance séculière., comme les auteurs classiques de théâtre, refuse lélément réaliste. Par exemple, elle ne laisse jamais mourir ses personnages sur la scène. La Princesse de Montpensier suivi de La Comtesse de Tende Le personnage de Roman est donc un modèle social à suivre. Selon Du Plaisir ibid, p. 44, le surgissement des nouveaux romans sexplique en partie par le fait quils correspondent mieux au caractère national des Français que les genres littéraires antérieurs :.. Cest depuis peu seulement quon a inventé les nouvelles. Cette dernière espèce est principalement très convenable à lhumeur prompte et vive de notre Nation. Nous haïssons tout ce qui soppose à notre curiosité. Il était difficile de nêtre pas surprise de le voir quand on ne lavait jamais vu.-grand bruit l3 coup de théâtre, M de Nemours rentre, cest lirruption de la passion dans la vie de la princesse de Clèves sorte de 3 coups de théâtre. Ce prince est donc une personne dimportance, on lui fait place. Lauteur veut attirer lattention sur les désordres de lamour. Elle situe son roman dans le temps et peint les mœurs de cette époque. Elle fait revivre des figures historiques Henri II, Catherine de Médicis. 85 PdC, 319. Elle revient à cette perspective, croyant que M. De Clèves na pas gardé laveu pour soi Premier roman danalyse des cœurs, La Princesse de Clèves, paru en 1678, se veut avant tout le récit dune lutte intérieure, celle de Mme de Clèves, contre la passion quelle éprouve pour le duc de Nemours. Une situation commune aux femmes vertueuses de tous les temps, aimant dans le secret de leur cœur et qui resterait banale si, magnifiée par la fiction romanesque, elle nen devenait la quintessence et le modèle obligé. Mariée, élevée par sa mère dans la dignité et la vertu janséniste mais aussi, selon une étrange modernité, dans la connaissance des dangers de lattachement sentimental hors-mariage, elle succombe néanmoins à la surprise de lamour. Cependant en cette fin du XVII e siècle, le libertinage galant de Marivaux nest pas encore né et le sentiment amoureux se doit dêtre tragique, à limage du théâtre cornélien. Dans les limbes aussi, le pathétique de Manon Lescaut dont lauteur, labbé Prévost, reprochera à louvrage de Mme de La Fayette son réalisme insuffisant. Par ailleurs, lépoque continue à se ressentir de la préciosité, dans le meilleur sens du terme : raffinement et délicatesse président aux destinées amoureuses définies par la de Mlle de Scudéry. Lamour se présente comme un long voyage dans une contrée dangereuse où la prudence est de mise. La casuistique amoureuse prend maintes formes langagières et peut se modeler sur ces danses de cour distantes et hiératiques du siècle précédent, où Mme de La Fayette situe son roman. Mais le lecteur averti ne sy trompe pas : la princesse de Clèves est un personnage de lépoque dite classique où lauteur, en toute impunité puisque louvrage reste anonyme, se livre à des réflexions sur le bonheur et surtout le malheur daimer : les rigueurs de lamour, tel pourrait être le sous-titre de louvrage. Qui dit rigueur, dit noblesse et honneur, retenue, décence et discrétion, conformément à lidéal féminin du temps, une force de résistance puisée dans la solitude, le silence qui cache bien des sentiments passionnés et pathétiques et le secret, en opposition totale aux bavardages mondains des salons précieux que connaît fort bien Mme de La Fayette. La princesse de Clèves fréquente la cour, où elle est admise auprès de la princesse Dauphine, tout comme Mme de La Fayette, dame dhonneur dHenriette dAngleterre. Lauteur nignore donc pas les codes de ces deux univers : débats de casuistique amoureuse dune part, étiquette curiale dautre part ; mais, au-delà des règles et des convenances, bat le cœur des femmes. Riche de ces savoirs, lauteur infuse à son héroïne leur complexité et leurs contradictions, la mettant en scène de diverses manières : échanges de convenance, parole monologique dun discours intérieur forme privilégiée du récit romanesque, et aveux irrépressibles dautant plus violents quils furent longtemps réprimés. Le silence métaphorique de la campagne de Coulommiers, sopposant aux tumultes de la cour, amène celui de lultime renoncement et du silence définitif qui équivaut à la mort au monde et à son propre anéantissement.  en ceci que le prince de Clèves meurt prématurément. Mme de LaFayette appartient par son mariage à la haute noblesse. Sans faire partie de la cour, elle la fréquente amitié avec Henriette DAnglette, belle soeur du roi et lobserve. Proche des mouvements des, elle a écrit un roman et une nouvelle La Princesse de Montpensier lorsquelle publie, toujours anonymement La. Ni nouvelle galante, ni roman précieux, quoiquayant des traits de lun et lautre, ce récit quon considère comme le premier psychologique connait un succés exceptionnel. Mme Tournon joue la veuve éplorée, mais secrètement entretient une relation galante avec Sancerre. Récit enchâssé sur la jalousie du roi vis-à-vis de sa maîtresse, Mme de Valentinois épisode de la bague. Ce secret est confié par le Prince de Clèves à Sancerre et répété par lui à Mme de Tournon, ce que Clèves découvre il découvre ainsi leur relation M. De Clèves conseille Sancerre, qui craint que Mme de Tournon ne séloigne de lui à la faveur dun autre amant ce qui est le cas, on le saura bientôt. Mort de Mme de Tournon, affliction de Sancerre qui veut mourir pour la suivre. Il ignore à ce moment-là quelle avait un autre amant, M. DEstouteville qui est naïvement tout venu avouer a Sancerre quiproquo. Il lui donne des lettres qui prouvent son infidélité. Sélectionnez successivement un thème puis des sous-thèmes et faites apparaître rapidement une liste darticles et de médias.

en ceci que le prince de Clèves meurt prématurément. Mme de LaFayette appartient par son mariage à la haute noblesse. Sans faire partie de la cour, elle la fréquente amitié avec Henriette DAnglette, belle soeur du roi et lobserve. Proche des mouvements des, elle a écrit un roman et une nouvelle La Princesse de Montpensier lorsquelle publie, toujours anonymement La. Ni nouvelle galante, ni roman précieux, quoiquayant des traits de lun et lautre, ce récit quon considère comme le premier psychologique connait un succés exceptionnel. Mme Tournon joue la veuve éplorée, mais secrètement entretient une relation galante avec Sancerre. Récit enchâssé sur la jalousie du roi vis-à-vis de sa maîtresse, Mme de Valentinois épisode de la bague. Ce secret est confié par le Prince de Clèves à Sancerre et répété par lui à Mme de Tournon, ce que Clèves découvre il découvre ainsi leur relation M. De Clèves conseille Sancerre, qui craint que Mme de Tournon ne séloigne de lui à la faveur dun autre amant ce qui est le cas, on le saura bientôt. Mort de Mme de Tournon, affliction de Sancerre qui veut mourir pour la suivre. Il ignore à ce moment-là quelle avait un autre amant, M. DEstouteville qui est naïvement tout venu avouer a Sancerre quiproquo. Il lui donne des lettres qui prouvent son infidélité. Sélectionnez successivement un thème puis des sous-thèmes et faites apparaître rapidement une liste darticles et de médias.  Le dialogue tourne vite en un long monologue du prince, à peine interrompu par la rougeur de la princesse, honteuse : elle y trouva un certain rapport avec létat où elle était, qui la surprit, et qui lui donna un trouble dont elle fut longtemps à se remettre. Mais elle continue à écouter attentivement les amours de Mme de Tournon, surprise quelle soit capable damour et de tromperie dit-elle, en tirant in petto quelque apprentissage sur elle-même. Le retour à Paris se fait dans la sérénité : elle simagine que la douleur davoir perdu sa mère et son discours dalerte suffisent à effacer son amour. Mais la dauphine lentretient longuement de Nemours et dun amour secret quon lui soupçonne, pour lequel il refuse la couronne dAngleterre. Nous avons accès au discours intérieur de Mme de Clèves qui éprouve reconnaissance et tendresse ; son visage exprimant les marques de son trouble la trahit. Mais lessentiel est de se taire et le secret reste bien gardé. Elle ouvre la bouche pour proférer un mensonge douloureux à son cœur, admettant que la dauphine est sans doute la femme aimée. Enfin, pour la première fois, Nemours trouve loccasion dun véritable tête-à-tête avec la princesse, allongée sur son lit. Il ne faut pas sétonner de ce détail : nous sommes au temps des ruelles où les précieuses reçoivent dans leur chambre. Mme de La Fayette projette cet usage dans le passé, mais lanachronisme reste mineur. La princesse rougit et se tait comme Nemours. Silence embarrassé de la timidité amoureuse. Homme du monde, le duc aborde la mort de Mme de Chartres, sujet que la princesse saisit au vol et dont elle parle assez longtemps pour cacher son trouble sans doute, mais aussi parce que sa douleur est véritable. Conversation de convenance qui la sauve du silence. Elle en profite pour informer Nemours à mots couverts : un tel bouleversement ne peut quentraîner un changement dhumeur, en somme la fin de son amour pour lui. Mais Nemours, en proie à son idée fixe, la ramène au sujet brûlant de sa passion pour elle, dune manière implicite certes mais la princesse entendait aisément la part quelle avait à ces paroles. Suivent alors des pensées contradictoires parler ou se taire? où elle utilise le verbe devoir quatre fois, sembler deux fois et croire deux fois, le tout en deux phrases ; tout au long du paragraphe, les antithèses traduisent son hésitation : le discours lui plaisait et loffensait, il est galant et respectueux mais aussi hardi et trop intelligible. Ces réflexions antagonistes la mènent au silence que Nemours aurait pu interpréter comme un aveu déguisé mais, heureux ou malheureux hasard, le prince arrive et Nemours sen va. Une fois seule, elle revient sur la conversation, et ne se flatta plus de lespérance de ne le pas aimer ; elle songea seulement à ne lui en donner jamais aucune marque. Pour cela, ne plus le voir et endurer la souffrance. La mort de sa mère lui donne un prétexte pour moins se montrer, prétexte aussi à sa tristesse. Les mensonges saccumulent autour de la jeune femme, naguère sincère. Mais tel est son devoir supérieur inscrit dans le Décalogue, du moins le croit-elle. Le destin fatal ramène Nemours chez elle qui profite dune maladie du prince de Clèves. Elle ne peut faire autrement que de le voir et de lentendre et son trouble grandit : ne va-t-il pas à la chasse que pour rêver, sous-entendu delle? Nassiste-t-il pas aux soirées que parce qu elle ny est pas? Mais cest toujours en silence quelle interprète ses paroles. Devant ce péril extrême, elle prend une décision héroïque : sortir quand il arrive, quelle que soit la douleur quelle en éprouve, ne plus le voir ni lui parler. La tragédie cornélienne sest installée définitivement, avec une héroïne qui sacrifie son bonheur à son devoir. On peut se demander du reste à quel point le devoir nest pas une passion, au même titre que lamour. Son époux, ignorant du combat intérieur et silencieux que livre la princesse, lui reproche son attitude dévitement. Elle invente des prétextes de vertu et de bienséance, guère convaincants ; le prince se refuse à tout changement de conduite. Prise au piège de ses mensonges, honteuse, elle est prête de lui dire que le bruit était dans le monde que M. De Nemours était amoureux delle ; mais elle na pas la force de le nommer. Sortir du silence lui est encore impossible. À la cour, la vie suit son train. Nemours sabsente et la princesse sinquiète en silence de lissue de ses tractations matrimoniales avec la reine Élisabeth, senquérant seulement de la beauté, de lesprit, et de lhumeur de la reine. Devant le portrait de la reine, sa jalousie lemporte et elle mésestime assez mesquinement sa beauté, à tort, déclare la dauphine, qui se lance dans le récit de la cour dAngleterre. Mme de Clèves, comme les autres dames, se confond en remerciements, mais ne peut sempêcher de lui faire encore plusieurs questions sur la reine Élisabeth. Tout connaître de la rivale, voilà qui est bien humain, mais qui ne ressemble plus guère à lancienne discrétion de la jeune femme. La reine a son portrait, mais Mme de Clèves également, occasion pour Mme de La Fayette décrire une scène devenue fort célèbre, communément nommée, dun romanesque échevelé quant aux faits mais retranscrite avec la plus grande neutralité. Nemours se débrouille pour se saisir de la miniature en cachette, geste que surprend la princesse. Ils se regardent, elle la vu, que faire? Là encore, elle est prisonnière de ses contradictions, entre raison, trahison publique et aveu privé. Elle choisit le silence, trop heureuse de lui accorder une faveur quelle lui pouvait faire sans quil sût même quelle la lui faisait. Mais elle sous-estime lintuition de lêtre aimé : M. De Nemours, qui remarquait son embarras, et qui en devinait quasi la cause, sapprocha delle et lui dit tout bas : Si vous avez vu ce que jai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous lignorez, je nose vous en demander davantage ; et il se retira après ces paroles, et nattendit point sa réponse. De toute manière, quaurait-elle pu ajouter sans se méjuger ou se trahir? Le prince plaisante sur le vol du portrait, alléguant un amant caché. Le trouble de son épouse, aggravé par le repentir, grandit ; elle médite sur la violence de son inclination : elle nest plus la maîtresse de son discours ni de son visage ; le mariage anglais ne va pas se faire, plus rien ne peut la soustraire à ses sentiments, sauf un impossible éloignement de la cour. Les derniers conseils de sa mère, le comportement de Mme de Tournon la poussent à tout avouer au prince mais ce serait de la folie. Elle reste enfermée dans son silence, totalement impuissante et désespérée avec une seule certitude, ne pas laisser voir à M. De Nemours linclination quelle a pour lui. Le combat est rude et elle le perd : lors dun tournoi, Nemours est blessé. Le geste suppléant à la parole, elle se précipite vers lui, effrayée, et il devine sa pitié, autrement dit son amour. Il nest pas le seul à le remarquer : Guise, toujours amoureux delle, le lui reproche. La princesse, indifférente à ses sentiments, répond par quelques paroles mal arrangées, uniquement soucieuse de cacher mal son inclination pour Nemours. Après le tournoi, les familiers se retrouvent chez la reine. La princesse reste indifférente auprès de la cheminée lorsque Nemours apparaît, plus beau et plus réjoui que jamais le geste de la princesse ne suggère-t-il pas un certain aveu? Elle est la seule à ne pas lui demander de ses nouvelles, ce qui ne gêne en rien la nouvelle assurance du duc qui ose implorer tout bas autre chose que des marques de pitié. Désormais, Nemours sait : quelle douleur, mais aussi quelle douceur dans la défaite! Les événements se précipitent et prennent la princesse au piège dun fâcheux malentendu : la dauphine lui remet une lettre tombée de la poche de Nemours avec pour mission de la lire, une lettre de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres. Lécriture de Mme de la Fayette se fait alors explicite ; elle nhésite pas à utiliser les termes les plus forts en accord avec les convenances classiques toutefois, pour nous faire part du désespoir de la princesse : Mme de Clèves est étonnée, et dans un si grand saisissement, quelle fut quelque temps sans pouvoir sortir de sa place. Limpatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la reine ; elle sen alla chez elle, quoiquil ne fût pas lheure où elle avait accoutumé de se retirer. Elle tenait cette lettre avec une main tremblante : ses pensées étaient si confuses quelle nen avait aucune distincte ; et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable, quelle ne connaissait point, et quelle navait jamais sentie. Stupéfaction, incapacité de bouger, fuite éperdue, modification demploi du temps, tremblements, confusion la plus totale, douleur inconnue. Cette lettre dune soi-disant rivale lui démontre, croit-elle, que Nemours aime ailleurs et la trompe. La honte lenvahit, son amour-propre est atteint. Aimer soit, mais aimer quelquun que lon estime et non que lon méprise. En cela, elle se rapproche des héroïnes cornéliennes dont lobjet de la passion est toujours noble, admirable et digne dêtre aimé, ce qui rend le combat dautant plus douloureux et éveille lempathie chez le lecteur ou le spectateur. Mme de Clèves croit que sa douleur vient simplement davoir montré ses sentiments au tournoi. Mme de La Fayette, plus subtile et avisée, parle à sa place et allègue une vérité moins sublime, la jalousie : elle se trompait elle-même. La princesse juge cette inconnue digne dêtre aimée, avec de lesprit et du mérite du courage, de la force, se dépréciant à ses propres yeux. La ponctuation se fait expressive : les phrases interrogatives et exclamatives se succèdent au long du monologue intérieur qui se conclut par une certitude : désormais, la voilà entièrement guérie de linclination pour Nemours. Croit-elle Elle ne respecte pas en effet les ordres de la dauphine et se couche, lisant et relisant la lettre. Elle ne saura pas le fin mot de lhistoire et, pour elle, le malentendu ne se dissipera pas encore. Mme de La Fayette termine cette deuxième partie en abandonnant la princesse à son affliction. Lauteur conjugue 2 motifs romanesques : la scène de bal et la scène de rencontre amoureuse. Ainsi, lintrigue de La Princesse de Clèves prend place dans un cadre historique, à la cour dHenri II ; lauteure sintéresse à la psychologie des personnages ; et lœuvre se caractérise par une forme brève et par un style recherché et soutenu. Dans cet extrait, Mme de Clèves, récemment mariée, se rend à un bal donné à la Cour lors duquel elle fait la connaissance de M. De Nemours. Merci davoir lu cet article Princesse de Clèves aveu à son mari. Nhésite pas à poster tes remarques ou tes questions en commentaires. S propos qui amène une clarté exemplaire dans la compréhension et la structure de lœuvre. Or, à quel mouvement littéraire appartient le roman de la une condamnation sociale, car en multipliant les péripéties, notamment amoureuses, il plaît avant tout aux femmes : il serait, de ce fait, une lecture frivole, donc un genre inférieur ; Nevers meurt en effet, et M. De Gèves revient sur le refus paternel, par passion, quitte à braver certains codes ou considérations. Cest un nouveau pas en dehors des cadres sociaux, une nouvelle transgression à légard des habitudes de la cour. Il nappartient pas à un cadet de renverser les alliances, même sil est très jeune, même sil aime. Cependant, Gèves nest pas Guise. Sil se permet daller contre le système dalliances familiales, après la mort de Nevers, cest que les contraintes ne sont pas si fortes. Il y a pour lui un espace que la famille des Guise ne dégage pas pour son cadet. Clèves fait bien une faute à outrepasser les ordres de Nevers, mais on ne voit à aucun moment sa famille apparaître pour condamner la nouvelle alliance là où lon voit les frères de Guise sinterposer. La faute initiale nest donc pas si grave parce quelle ne remet véritablement en cause ni la maison de Nevers ni la structure politique de la cour ou du royaume. Lalliance ne fait donc pas scandale et le roi laccepte sans difficulté contrairement à ce quon aurait pu croire. Pris au sein des enjeux de lignage, Clèves est donné comme celui qui sen dégage, non par une volonté de fer, par rupture, mais parce que la réalité ladmet pour lui, le cadet, lhomme déjà pris dans sa spécificité romanesque individuelle, pour lequel les enjeux familiaux semblent être moins graves que pour les autres. Clèves nest plus fils, et devient mari et amant. Que toute âme ne puisse acquérir un pouvoir absolu sur ses passions ; champ lexical de ladmiration et du regard : elle cherchait des yeux vit un homme nêtre pas surprise de le voir voir admirer.

Le dialogue tourne vite en un long monologue du prince, à peine interrompu par la rougeur de la princesse, honteuse : elle y trouva un certain rapport avec létat où elle était, qui la surprit, et qui lui donna un trouble dont elle fut longtemps à se remettre. Mais elle continue à écouter attentivement les amours de Mme de Tournon, surprise quelle soit capable damour et de tromperie dit-elle, en tirant in petto quelque apprentissage sur elle-même. Le retour à Paris se fait dans la sérénité : elle simagine que la douleur davoir perdu sa mère et son discours dalerte suffisent à effacer son amour. Mais la dauphine lentretient longuement de Nemours et dun amour secret quon lui soupçonne, pour lequel il refuse la couronne dAngleterre. Nous avons accès au discours intérieur de Mme de Clèves qui éprouve reconnaissance et tendresse ; son visage exprimant les marques de son trouble la trahit. Mais lessentiel est de se taire et le secret reste bien gardé. Elle ouvre la bouche pour proférer un mensonge douloureux à son cœur, admettant que la dauphine est sans doute la femme aimée. Enfin, pour la première fois, Nemours trouve loccasion dun véritable tête-à-tête avec la princesse, allongée sur son lit. Il ne faut pas sétonner de ce détail : nous sommes au temps des ruelles où les précieuses reçoivent dans leur chambre. Mme de La Fayette projette cet usage dans le passé, mais lanachronisme reste mineur. La princesse rougit et se tait comme Nemours. Silence embarrassé de la timidité amoureuse. Homme du monde, le duc aborde la mort de Mme de Chartres, sujet que la princesse saisit au vol et dont elle parle assez longtemps pour cacher son trouble sans doute, mais aussi parce que sa douleur est véritable. Conversation de convenance qui la sauve du silence. Elle en profite pour informer Nemours à mots couverts : un tel bouleversement ne peut quentraîner un changement dhumeur, en somme la fin de son amour pour lui. Mais Nemours, en proie à son idée fixe, la ramène au sujet brûlant de sa passion pour elle, dune manière implicite certes mais la princesse entendait aisément la part quelle avait à ces paroles. Suivent alors des pensées contradictoires parler ou se taire? où elle utilise le verbe devoir quatre fois, sembler deux fois et croire deux fois, le tout en deux phrases ; tout au long du paragraphe, les antithèses traduisent son hésitation : le discours lui plaisait et loffensait, il est galant et respectueux mais aussi hardi et trop intelligible. Ces réflexions antagonistes la mènent au silence que Nemours aurait pu interpréter comme un aveu déguisé mais, heureux ou malheureux hasard, le prince arrive et Nemours sen va. Une fois seule, elle revient sur la conversation, et ne se flatta plus de lespérance de ne le pas aimer ; elle songea seulement à ne lui en donner jamais aucune marque. Pour cela, ne plus le voir et endurer la souffrance. La mort de sa mère lui donne un prétexte pour moins se montrer, prétexte aussi à sa tristesse. Les mensonges saccumulent autour de la jeune femme, naguère sincère. Mais tel est son devoir supérieur inscrit dans le Décalogue, du moins le croit-elle. Le destin fatal ramène Nemours chez elle qui profite dune maladie du prince de Clèves. Elle ne peut faire autrement que de le voir et de lentendre et son trouble grandit : ne va-t-il pas à la chasse que pour rêver, sous-entendu delle? Nassiste-t-il pas aux soirées que parce qu elle ny est pas? Mais cest toujours en silence quelle interprète ses paroles. Devant ce péril extrême, elle prend une décision héroïque : sortir quand il arrive, quelle que soit la douleur quelle en éprouve, ne plus le voir ni lui parler. La tragédie cornélienne sest installée définitivement, avec une héroïne qui sacrifie son bonheur à son devoir. On peut se demander du reste à quel point le devoir nest pas une passion, au même titre que lamour. Son époux, ignorant du combat intérieur et silencieux que livre la princesse, lui reproche son attitude dévitement. Elle invente des prétextes de vertu et de bienséance, guère convaincants ; le prince se refuse à tout changement de conduite. Prise au piège de ses mensonges, honteuse, elle est prête de lui dire que le bruit était dans le monde que M. De Nemours était amoureux delle ; mais elle na pas la force de le nommer. Sortir du silence lui est encore impossible. À la cour, la vie suit son train. Nemours sabsente et la princesse sinquiète en silence de lissue de ses tractations matrimoniales avec la reine Élisabeth, senquérant seulement de la beauté, de lesprit, et de lhumeur de la reine. Devant le portrait de la reine, sa jalousie lemporte et elle mésestime assez mesquinement sa beauté, à tort, déclare la dauphine, qui se lance dans le récit de la cour dAngleterre. Mme de Clèves, comme les autres dames, se confond en remerciements, mais ne peut sempêcher de lui faire encore plusieurs questions sur la reine Élisabeth. Tout connaître de la rivale, voilà qui est bien humain, mais qui ne ressemble plus guère à lancienne discrétion de la jeune femme. La reine a son portrait, mais Mme de Clèves également, occasion pour Mme de La Fayette décrire une scène devenue fort célèbre, communément nommée, dun romanesque échevelé quant aux faits mais retranscrite avec la plus grande neutralité. Nemours se débrouille pour se saisir de la miniature en cachette, geste que surprend la princesse. Ils se regardent, elle la vu, que faire? Là encore, elle est prisonnière de ses contradictions, entre raison, trahison publique et aveu privé. Elle choisit le silence, trop heureuse de lui accorder une faveur quelle lui pouvait faire sans quil sût même quelle la lui faisait. Mais elle sous-estime lintuition de lêtre aimé : M. De Nemours, qui remarquait son embarras, et qui en devinait quasi la cause, sapprocha delle et lui dit tout bas : Si vous avez vu ce que jai osé faire, ayez la bonté, madame, de me laisser croire que vous lignorez, je nose vous en demander davantage ; et il se retira après ces paroles, et nattendit point sa réponse. De toute manière, quaurait-elle pu ajouter sans se méjuger ou se trahir? Le prince plaisante sur le vol du portrait, alléguant un amant caché. Le trouble de son épouse, aggravé par le repentir, grandit ; elle médite sur la violence de son inclination : elle nest plus la maîtresse de son discours ni de son visage ; le mariage anglais ne va pas se faire, plus rien ne peut la soustraire à ses sentiments, sauf un impossible éloignement de la cour. Les derniers conseils de sa mère, le comportement de Mme de Tournon la poussent à tout avouer au prince mais ce serait de la folie. Elle reste enfermée dans son silence, totalement impuissante et désespérée avec une seule certitude, ne pas laisser voir à M. De Nemours linclination quelle a pour lui. Le combat est rude et elle le perd : lors dun tournoi, Nemours est blessé. Le geste suppléant à la parole, elle se précipite vers lui, effrayée, et il devine sa pitié, autrement dit son amour. Il nest pas le seul à le remarquer : Guise, toujours amoureux delle, le lui reproche. La princesse, indifférente à ses sentiments, répond par quelques paroles mal arrangées, uniquement soucieuse de cacher mal son inclination pour Nemours. Après le tournoi, les familiers se retrouvent chez la reine. La princesse reste indifférente auprès de la cheminée lorsque Nemours apparaît, plus beau et plus réjoui que jamais le geste de la princesse ne suggère-t-il pas un certain aveu? Elle est la seule à ne pas lui demander de ses nouvelles, ce qui ne gêne en rien la nouvelle assurance du duc qui ose implorer tout bas autre chose que des marques de pitié. Désormais, Nemours sait : quelle douleur, mais aussi quelle douceur dans la défaite! Les événements se précipitent et prennent la princesse au piège dun fâcheux malentendu : la dauphine lui remet une lettre tombée de la poche de Nemours avec pour mission de la lire, une lettre de cette maîtresse pour qui il a quitté toutes les autres. Lécriture de Mme de la Fayette se fait alors explicite ; elle nhésite pas à utiliser les termes les plus forts en accord avec les convenances classiques toutefois, pour nous faire part du désespoir de la princesse : Mme de Clèves est étonnée, et dans un si grand saisissement, quelle fut quelque temps sans pouvoir sortir de sa place. Limpatience et le trouble où elle était ne lui permirent pas de demeurer chez la reine ; elle sen alla chez elle, quoiquil ne fût pas lheure où elle avait accoutumé de se retirer. Elle tenait cette lettre avec une main tremblante : ses pensées étaient si confuses quelle nen avait aucune distincte ; et elle se trouvait dans une sorte de douleur insupportable, quelle ne connaissait point, et quelle navait jamais sentie. Stupéfaction, incapacité de bouger, fuite éperdue, modification demploi du temps, tremblements, confusion la plus totale, douleur inconnue. Cette lettre dune soi-disant rivale lui démontre, croit-elle, que Nemours aime ailleurs et la trompe. La honte lenvahit, son amour-propre est atteint. Aimer soit, mais aimer quelquun que lon estime et non que lon méprise. En cela, elle se rapproche des héroïnes cornéliennes dont lobjet de la passion est toujours noble, admirable et digne dêtre aimé, ce qui rend le combat dautant plus douloureux et éveille lempathie chez le lecteur ou le spectateur. Mme de Clèves croit que sa douleur vient simplement davoir montré ses sentiments au tournoi. Mme de La Fayette, plus subtile et avisée, parle à sa place et allègue une vérité moins sublime, la jalousie : elle se trompait elle-même. La princesse juge cette inconnue digne dêtre aimée, avec de lesprit et du mérite du courage, de la force, se dépréciant à ses propres yeux. La ponctuation se fait expressive : les phrases interrogatives et exclamatives se succèdent au long du monologue intérieur qui se conclut par une certitude : désormais, la voilà entièrement guérie de linclination pour Nemours. Croit-elle Elle ne respecte pas en effet les ordres de la dauphine et se couche, lisant et relisant la lettre. Elle ne saura pas le fin mot de lhistoire et, pour elle, le malentendu ne se dissipera pas encore. Mme de La Fayette termine cette deuxième partie en abandonnant la princesse à son affliction. Lauteur conjugue 2 motifs romanesques : la scène de bal et la scène de rencontre amoureuse. Ainsi, lintrigue de La Princesse de Clèves prend place dans un cadre historique, à la cour dHenri II ; lauteure sintéresse à la psychologie des personnages ; et lœuvre se caractérise par une forme brève et par un style recherché et soutenu. Dans cet extrait, Mme de Clèves, récemment mariée, se rend à un bal donné à la Cour lors duquel elle fait la connaissance de M. De Nemours. Merci davoir lu cet article Princesse de Clèves aveu à son mari. Nhésite pas à poster tes remarques ou tes questions en commentaires. S propos qui amène une clarté exemplaire dans la compréhension et la structure de lœuvre. Or, à quel mouvement littéraire appartient le roman de la une condamnation sociale, car en multipliant les péripéties, notamment amoureuses, il plaît avant tout aux femmes : il serait, de ce fait, une lecture frivole, donc un genre inférieur ; Nevers meurt en effet, et M. De Gèves revient sur le refus paternel, par passion, quitte à braver certains codes ou considérations. Cest un nouveau pas en dehors des cadres sociaux, une nouvelle transgression à légard des habitudes de la cour. Il nappartient pas à un cadet de renverser les alliances, même sil est très jeune, même sil aime. Cependant, Gèves nest pas Guise. Sil se permet daller contre le système dalliances familiales, après la mort de Nevers, cest que les contraintes ne sont pas si fortes. Il y a pour lui un espace que la famille des Guise ne dégage pas pour son cadet. Clèves fait bien une faute à outrepasser les ordres de Nevers, mais on ne voit à aucun moment sa famille apparaître pour condamner la nouvelle alliance là où lon voit les frères de Guise sinterposer. La faute initiale nest donc pas si grave parce quelle ne remet véritablement en cause ni la maison de Nevers ni la structure politique de la cour ou du royaume. Lalliance ne fait donc pas scandale et le roi laccepte sans difficulté contrairement à ce quon aurait pu croire. Pris au sein des enjeux de lignage, Clèves est donné comme celui qui sen dégage, non par une volonté de fer, par rupture, mais parce que la réalité ladmet pour lui, le cadet, lhomme déjà pris dans sa spécificité romanesque individuelle, pour lequel les enjeux familiaux semblent être moins graves que pour les autres. Clèves nest plus fils, et devient mari et amant. Que toute âme ne puisse acquérir un pouvoir absolu sur ses passions ; champ lexical de ladmiration et du regard : elle cherchait des yeux vit un homme nêtre pas surprise de le voir voir admirer.

Mme de Lafayette écrit au moment où un siècle de tension entre lEglise et lEtat sachève par laffirmation de la légitimité dun certain contrôle des mariages, séminaires de lEtat, par la puissance séculière., comme les auteurs classiques de théâtre, refuse lélément réaliste. Par exemple, elle ne laisse jamais mourir ses personnages sur la scène. La Princesse de Montpensier suivi de La Comtesse de Tende Le personnage de Roman est donc un modèle social à suivre. Selon Du Plaisir ibid, p. 44, le surgissement des nouveaux romans sexplique en partie par le fait quils correspondent mieux au caractère national des Français que les genres littéraires antérieurs :.. Cest depuis peu seulement quon a inventé les nouvelles. Cette dernière espèce est principalement très convenable à lhumeur prompte et vive de notre Nation. Nous haïssons tout ce qui soppose à notre curiosité. Il était difficile de nêtre pas surprise de le voir quand on ne lavait jamais vu.-grand bruit l3 coup de théâtre, M de Nemours rentre, cest lirruption de la passion dans la vie de la princesse de Clèves sorte de 3 coups de théâtre. Ce prince est donc une personne dimportance, on lui fait place. Lauteur veut attirer lattention sur les désordres de lamour. Elle situe son roman dans le temps et peint les mœurs de cette époque. Elle fait revivre des figures historiques Henri II, Catherine de Médicis. 85 PdC, 319. Elle revient à cette perspective, croyant que M. De Clèves na pas gardé laveu pour soi Premier roman danalyse des cœurs, La Princesse de Clèves, paru en 1678, se veut avant tout le récit dune lutte intérieure, celle de Mme de Clèves, contre la passion quelle éprouve pour le duc de Nemours. Une situation commune aux femmes vertueuses de tous les temps, aimant dans le secret de leur cœur et qui resterait banale si, magnifiée par la fiction romanesque, elle nen devenait la quintessence et le modèle obligé. Mariée, élevée par sa mère dans la dignité et la vertu janséniste mais aussi, selon une étrange modernité, dans la connaissance des dangers de lattachement sentimental hors-mariage, elle succombe néanmoins à la surprise de lamour. Cependant en cette fin du XVII e siècle, le libertinage galant de Marivaux nest pas encore né et le sentiment amoureux se doit dêtre tragique, à limage du théâtre cornélien. Dans les limbes aussi, le pathétique de Manon Lescaut dont lauteur, labbé Prévost, reprochera à louvrage de Mme de La Fayette son réalisme insuffisant. Par ailleurs, lépoque continue à se ressentir de la préciosité, dans le meilleur sens du terme : raffinement et délicatesse président aux destinées amoureuses définies par la de Mlle de Scudéry. Lamour se présente comme un long voyage dans une contrée dangereuse où la prudence est de mise. La casuistique amoureuse prend maintes formes langagières et peut se modeler sur ces danses de cour distantes et hiératiques du siècle précédent, où Mme de La Fayette situe son roman. Mais le lecteur averti ne sy trompe pas : la princesse de Clèves est un personnage de lépoque dite classique où lauteur, en toute impunité puisque louvrage reste anonyme, se livre à des réflexions sur le bonheur et surtout le malheur daimer : les rigueurs de lamour, tel pourrait être le sous-titre de louvrage. Qui dit rigueur, dit noblesse et honneur, retenue, décence et discrétion, conformément à lidéal féminin du temps, une force de résistance puisée dans la solitude, le silence qui cache bien des sentiments passionnés et pathétiques et le secret, en opposition totale aux bavardages mondains des salons précieux que connaît fort bien Mme de La Fayette. La princesse de Clèves fréquente la cour, où elle est admise auprès de la princesse Dauphine, tout comme Mme de La Fayette, dame dhonneur dHenriette dAngleterre. Lauteur nignore donc pas les codes de ces deux univers : débats de casuistique amoureuse dune part, étiquette curiale dautre part ; mais, au-delà des règles et des convenances, bat le cœur des femmes. Riche de ces savoirs, lauteur infuse à son héroïne leur complexité et leurs contradictions, la mettant en scène de diverses manières : échanges de convenance, parole monologique dun discours intérieur forme privilégiée du récit romanesque, et aveux irrépressibles dautant plus violents quils furent longtemps réprimés. Le silence métaphorique de la campagne de Coulommiers, sopposant aux tumultes de la cour, amène celui de lultime renoncement et du silence définitif qui équivaut à la mort au monde et à son propre anéantissement.

Mme de Lafayette écrit au moment où un siècle de tension entre lEglise et lEtat sachève par laffirmation de la légitimité dun certain contrôle des mariages, séminaires de lEtat, par la puissance séculière., comme les auteurs classiques de théâtre, refuse lélément réaliste. Par exemple, elle ne laisse jamais mourir ses personnages sur la scène. La Princesse de Montpensier suivi de La Comtesse de Tende Le personnage de Roman est donc un modèle social à suivre. Selon Du Plaisir ibid, p. 44, le surgissement des nouveaux romans sexplique en partie par le fait quils correspondent mieux au caractère national des Français que les genres littéraires antérieurs :.. Cest depuis peu seulement quon a inventé les nouvelles. Cette dernière espèce est principalement très convenable à lhumeur prompte et vive de notre Nation. Nous haïssons tout ce qui soppose à notre curiosité. Il était difficile de nêtre pas surprise de le voir quand on ne lavait jamais vu.-grand bruit l3 coup de théâtre, M de Nemours rentre, cest lirruption de la passion dans la vie de la princesse de Clèves sorte de 3 coups de théâtre. Ce prince est donc une personne dimportance, on lui fait place. Lauteur veut attirer lattention sur les désordres de lamour. Elle situe son roman dans le temps et peint les mœurs de cette époque. Elle fait revivre des figures historiques Henri II, Catherine de Médicis. 85 PdC, 319. Elle revient à cette perspective, croyant que M. De Clèves na pas gardé laveu pour soi Premier roman danalyse des cœurs, La Princesse de Clèves, paru en 1678, se veut avant tout le récit dune lutte intérieure, celle de Mme de Clèves, contre la passion quelle éprouve pour le duc de Nemours. Une situation commune aux femmes vertueuses de tous les temps, aimant dans le secret de leur cœur et qui resterait banale si, magnifiée par la fiction romanesque, elle nen devenait la quintessence et le modèle obligé. Mariée, élevée par sa mère dans la dignité et la vertu janséniste mais aussi, selon une étrange modernité, dans la connaissance des dangers de lattachement sentimental hors-mariage, elle succombe néanmoins à la surprise de lamour. Cependant en cette fin du XVII e siècle, le libertinage galant de Marivaux nest pas encore né et le sentiment amoureux se doit dêtre tragique, à limage du théâtre cornélien. Dans les limbes aussi, le pathétique de Manon Lescaut dont lauteur, labbé Prévost, reprochera à louvrage de Mme de La Fayette son réalisme insuffisant. Par ailleurs, lépoque continue à se ressentir de la préciosité, dans le meilleur sens du terme : raffinement et délicatesse président aux destinées amoureuses définies par la de Mlle de Scudéry. Lamour se présente comme un long voyage dans une contrée dangereuse où la prudence est de mise. La casuistique amoureuse prend maintes formes langagières et peut se modeler sur ces danses de cour distantes et hiératiques du siècle précédent, où Mme de La Fayette situe son roman. Mais le lecteur averti ne sy trompe pas : la princesse de Clèves est un personnage de lépoque dite classique où lauteur, en toute impunité puisque louvrage reste anonyme, se livre à des réflexions sur le bonheur et surtout le malheur daimer : les rigueurs de lamour, tel pourrait être le sous-titre de louvrage. Qui dit rigueur, dit noblesse et honneur, retenue, décence et discrétion, conformément à lidéal féminin du temps, une force de résistance puisée dans la solitude, le silence qui cache bien des sentiments passionnés et pathétiques et le secret, en opposition totale aux bavardages mondains des salons précieux que connaît fort bien Mme de La Fayette. La princesse de Clèves fréquente la cour, où elle est admise auprès de la princesse Dauphine, tout comme Mme de La Fayette, dame dhonneur dHenriette dAngleterre. Lauteur nignore donc pas les codes de ces deux univers : débats de casuistique amoureuse dune part, étiquette curiale dautre part ; mais, au-delà des règles et des convenances, bat le cœur des femmes. Riche de ces savoirs, lauteur infuse à son héroïne leur complexité et leurs contradictions, la mettant en scène de diverses manières : échanges de convenance, parole monologique dun discours intérieur forme privilégiée du récit romanesque, et aveux irrépressibles dautant plus violents quils furent longtemps réprimés. Le silence métaphorique de la campagne de Coulommiers, sopposant aux tumultes de la cour, amène celui de lultime renoncement et du silence définitif qui équivaut à la mort au monde et à son propre anéantissement.  en ceci que le prince de Clèves meurt prématurément. Mme de LaFayette appartient par son mariage à la haute noblesse. Sans faire partie de la cour, elle la fréquente amitié avec Henriette DAnglette, belle soeur du roi et lobserve. Proche des mouvements des, elle a écrit un roman et une nouvelle La Princesse de Montpensier lorsquelle publie, toujours anonymement La. Ni nouvelle galante, ni roman précieux, quoiquayant des traits de lun et lautre, ce récit quon considère comme le premier psychologique connait un succés exceptionnel. Mme Tournon joue la veuve éplorée, mais secrètement entretient une relation galante avec Sancerre. Récit enchâssé sur la jalousie du roi vis-à-vis de sa maîtresse, Mme de Valentinois épisode de la bague. Ce secret est confié par le Prince de Clèves à Sancerre et répété par lui à Mme de Tournon, ce que Clèves découvre il découvre ainsi leur relation M. De Clèves conseille Sancerre, qui craint que Mme de Tournon ne séloigne de lui à la faveur dun autre amant ce qui est le cas, on le saura bientôt. Mort de Mme de Tournon, affliction de Sancerre qui veut mourir pour la suivre. Il ignore à ce moment-là quelle avait un autre amant, M. DEstouteville qui est naïvement tout venu avouer a Sancerre quiproquo. Il lui donne des lettres qui prouvent son infidélité. Sélectionnez successivement un thème puis des sous-thèmes et faites apparaître rapidement une liste darticles et de médias.

en ceci que le prince de Clèves meurt prématurément. Mme de LaFayette appartient par son mariage à la haute noblesse. Sans faire partie de la cour, elle la fréquente amitié avec Henriette DAnglette, belle soeur du roi et lobserve. Proche des mouvements des, elle a écrit un roman et une nouvelle La Princesse de Montpensier lorsquelle publie, toujours anonymement La. Ni nouvelle galante, ni roman précieux, quoiquayant des traits de lun et lautre, ce récit quon considère comme le premier psychologique connait un succés exceptionnel. Mme Tournon joue la veuve éplorée, mais secrètement entretient une relation galante avec Sancerre. Récit enchâssé sur la jalousie du roi vis-à-vis de sa maîtresse, Mme de Valentinois épisode de la bague. Ce secret est confié par le Prince de Clèves à Sancerre et répété par lui à Mme de Tournon, ce que Clèves découvre il découvre ainsi leur relation M. De Clèves conseille Sancerre, qui craint que Mme de Tournon ne séloigne de lui à la faveur dun autre amant ce qui est le cas, on le saura bientôt. Mort de Mme de Tournon, affliction de Sancerre qui veut mourir pour la suivre. Il ignore à ce moment-là quelle avait un autre amant, M. DEstouteville qui est naïvement tout venu avouer a Sancerre quiproquo. Il lui donne des lettres qui prouvent son infidélité. Sélectionnez successivement un thème puis des sous-thèmes et faites apparaître rapidement une liste darticles et de médias.